Weiter unten ist ist eine kurze Zusammenfassung, falls jemand nicht so viel lesen möchte.

Viele hier wissen sicher, dass einige chemische Elemente Flammen färben können. Natrium sorgt zum Beispiel für gelbe Flammen, Kupfer für grüne. Aber dass Aluminium eine typische Farbe erzeugt, davon hört man normalerweise nicht.

Wie Flammenfärbung funktioniert

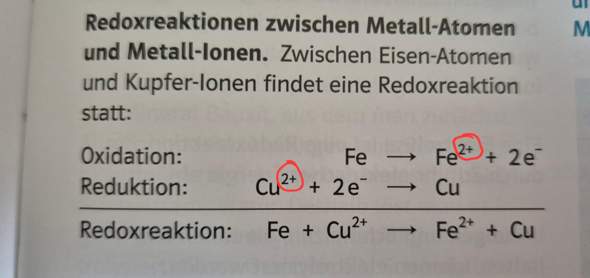

Durch die Wärme einer Flamme können die Außenelektronen der Atome in einen angeregten Zustand versetzt werden. Nach kurzer Zeit fallen sie wieder in den Ausgangszustand zurück und geben dabei Energie in Form von Licht ab. Die Wellenlänge (=Farbe) des Lichts hängt davon ab, zu welchem Element die Elektronen gehören.

Um eine Flamme zu färben, muss man dafür sorgen, das genug von dem farbgebenden Element stark genug erhitzt wird. Normalerweise benutzt man dazu ein Salz, (z.B. Kupfersulfat), da Salze meist flüchtiger sind als die Elemente an sich. Es ist deshalb einfacher, mit Kupfersulfat ausreichend Kupferionen in eine Flamme zu befördern als z.B. mit einem Stück Kupferdraht.

Und Aluminium?

Alumnium erscheint in dieser Hinsicht zuerst mal ziemlich langweilig. Hält man das Metall in eine Flamme, passiert nichts spannendes. Auch Aluminiumchlorid erzeugt keine spezielle Flammenfärbung, zumindest habe ich damit nichts zusammengebracht. Nicht mal im internet finde ich was dazu.

Hier kommt jetzt aber der Begriff "Plasma" ins Spiel :D

Plasma ist Im Grunde Gas, bei dem zumindest ein Teil der Atome in ionisierter Form vorliegt, also in Elektronen und Ionen aufgespalten wurde. Eigentlich passiert das auch bei gewöhnlichen Flammen einer Verbrennung schon zu einem kleinen Teil und deshalb (habe ich gerade erst herausgefunden) können auch diese schon als Plasma bezeichnet werden.

Elektrisch erzeugtes Plasma

Man kann Plasma aber auch auf andere Arten erzeugen, zum Beispiel elektrisch. Weil Plasma freie bewegliche Ladungsträger (Elektronen und Ionen) besitzt, kann es elektrischen Strom leiten. Deshalb kann man auch einen Stromfluss durch dieses Plasma nutzen, um elektrisch in ihm Wärme zu erzeugen und es dadurch dauerhaft im Plasmazustand zu halten. Das funktioniert in etwa wie die Wärmeerzeugung in einem Toaster.

Anders als ein Toaster kann Plasma aber nicht durch zu hohe Eingangsleistung kaputt gehen, es ist ja nur "heiße Luft". Deshalb kann man Plasma elektrisch mit extrem hoher Leistung versorgen und es dadurch mit Leichtigkeit auf eine Temperatur von mehreren 1000°C bringen. Elektrisch erzeugtes Plasma, das sich zwischen (mindestens) zwei Elektroden spannt, die es mit Energie versorgen, bezeichnet man übrigens als Lichtbogen.

Durch diese hohe Temperatur kann der Anteil an ionisierten Teilchen deutlich höher sein und es ist auch generell einfacher, Ionen eines beliebigen Elements zu erzeugen. Sogar elementarem Kupfer kann man dabei ein schönes Grün entlocken.

Was ich euch aber zeigen wollte, ist ein Lichtbogen mit Aluminiumelektroden. Das heiße Plasma hat direkten Kontakt mit den Elektroden und erhitzt diese dadurch sehr stark. Durch die enorme Hitze entstehen genug Aluminiumionen, dass tatsächlich die "geheime" Flammenfarbe dieses Metalls sichtbar wird: Blau!

Die Energie wurde hier durch unsere Photovoltaikanlage bereitgestellt. Diese gibt um die 500V aus und kann im Kurzschluss bis zu 20A (oder so, weiß nicht mehr genau) bereitstellen. Das Licht ist übrigens extrem hell. Der Raum sieht im Foto dunkel aus, ist aber eigentlich recht stark beleuchtet. Die Kamera dreht nur die Belichtung sehr weit runter, damit das Bild nicht komplett weiß ist.

Kurzfassung

##########################

Manche Elemente können im ionisierten Zustand (=Atome in Elektronen und Ionen zerlegt) ein Licht mit einer bestimmten Farben erzeugen, z.B. erzeugt Natrium gelbes Licht. Erreichen kann man die Ionisation mit hoher Temperatur, z.B. in einer Flamme.

Aluminium zeigt in einer gewöhnlichen Flamme keine charakteristische Färbung. Mit dem Plasma eines elektrisch erzeugten Lichtbogen kann man aber eine deutlich stärkere Ionisation erzielen, wodurch Aluminium ein sehr intensives blaues Licht erzeugt.

##########################

Noch ein Beispiel. Die Spannungsquelle war hier eine am Netz betriebene Zusammenschaltung von mehreren Hochspannungstrafos aus Mikrowellen ("MOT-Stack"). Die Spannung war da höher als bei der PV-Anlage, dadurch konnten die Lichtbögen deutlich länger sein.

Im ausgeschaltenen Zustand habe ich die Ausgänge des MOT-Stacks mit einem dünnen Aluminiumdraht kurzgeschlossen. Beim Einschalten ist der Draht(durch den Stromfluss und dadurch entstehende Hitze) geschmolzen und hat einen Lichtbogen über die ganze Drahtlänge hinweg gezündet.

Macht euch keine Sorgen wegen dem ganzen Kram im Hintergrund xD

Super, das wurde mal wieder deutlich länger als geplant. Wenn ich mal schreibe, dann hör ich einfach nicht mehr auf...