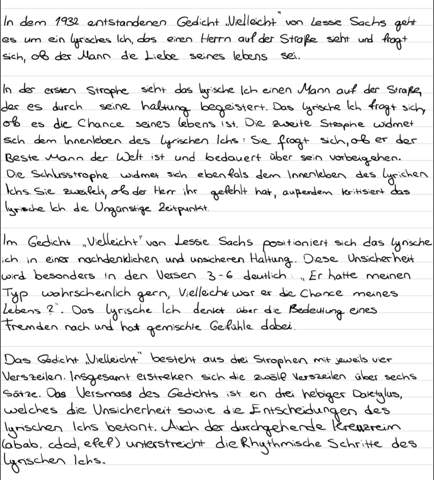

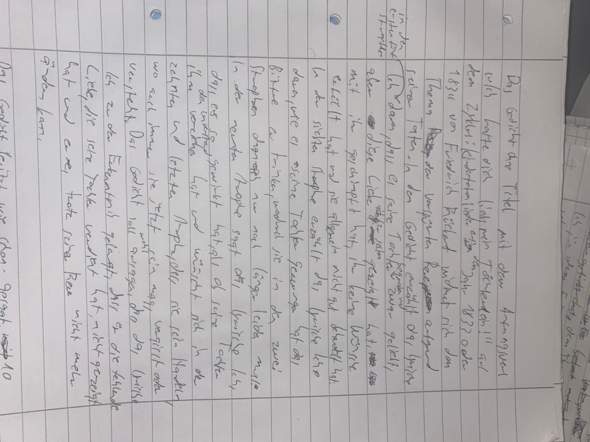

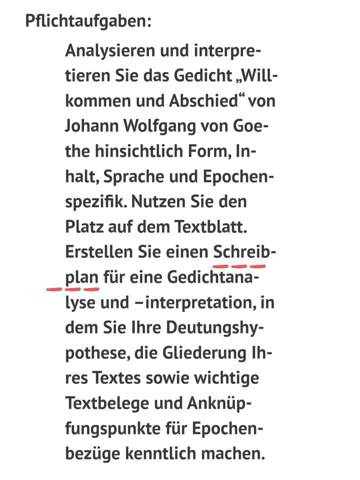

In seinem Gedicht „Willkommen und Abschied“ aus dem Jahr 1771, thematisiert der Autor Johann Wolfgang von Goethe die Höhen und Tiefen der Liebe. Die Höhen werden durch das Glück und die überwältigenden Gefühle dargestellt. Die Tiefen durch Schmerz und Leid, die sie mit sich bringt.

Zur äußeren Form lässt sich sagen, dass das Gedicht aus 4 Strophen zu je 8 Versen besteht. Es liegt ein durchweg regelmäßiges Reimschema vor, nämlich ein Kreuzreim (Struktur: abab). Das Versmaß ist ein 4 – hebiger Jambus (unbetont, betont) und die Verse enden in abwechselnd weiblichen und männlichen Kadenzen. Auch eine äußere Besonderheit der Form lässt sich durch die immer großgeschriebenen Versanfänge erkennen.

Der Inhalt lässt sich in genau drei Sinnabschnitte gliedern. Der erste Abschnitt, bestehend aus Strophe 1 und 2, beschreibt wie das lyrische Ich, ein junger Mann, bei Nacht auf seinem Pferd reitet. Dabei erscheinen viele Ungeheuer, wodurch die Stimmung düster und bedrohlich erscheint. Trotzdem nimmt das lyrische Ich all seinen Mut zusammen, um an sein Ziel zu gelangen. Im zweiten Abschnitt, der dritten Strophe, erreicht das lyrische Ich sein Ziel, das lyrische Du, welches seine Geliebte ist. Aufgrund seiner Geliebten ist der junge Mann glücklich und seine Gefühle überwältigen ihn. Im letzten Abschnitt, der vierten Strophe, steht der schmerzvolle Abschied bevor, dem das lyrische Ich hinterher trauert.

Der Text verfügt über einige Stilmittel, die dem Gedicht unterschiedliche Wirkungen verleihen. Stark vertreten ist das Stilmittel Personifikation. Goethe wendet dieses stilistische Mittel oft im Zusammenhang mit der Natur an. In der ersten Strophe kann man drei solche finden. Durch die Erste „Der Abend wiegte schon die Erde“ (Z.3), bekommt der Abend eine menschliche Eigenschaft zugewiesen. In dem Fall wiegt der Abend die Erde, wie die Mutter ihr kleines Kind, in den Schlaf. In Vers fünf und sechs, tritt die zweite Personifikation auf, „Schon stund im Nebelkleid die Eiche// Wie ein getürmter Riese da,“, bei der die Eiche, ein Baum, personifiziert wird. Dies geschieht durch das Tragen eines „Nebelkleid(es)“ und durch den Vergleich mit einem „getürmten Riesen“. Auch in der Textstelle „Wo Finsternis aus dem Gesträuche //Mit hundert schwarzen Augen sah.“, wird die Finsternis bzw. Dunkelheit vermenschlicht, da diese mit den „hundert schwarzen Augen“ wie ein Mensch sehen kann. Zudem ist das Stilmittel Exclamatio im Gedicht vorhanden. Darunter versteht man einen gefühlsbetonten Ausruf von dem Sprecher zum Zuhörer, dadurch wird die Wirkung des Ausrufs deutlicher. Beispiele für Exclamatio findet man in Zeile 1,: „Geschwind zu Pferde!“, „Der Abschied, wie beträgt, wie trübe!“ (Z.25) oder „Und lieben, Götter, welch ein Glück!“ (Z.32). Auch mehrere Anaphern treten auf. Durch diese Beginnen Sätze oder Verse mit dem gleichen Wort oder den gleichen Wörtern, diese Besonderheit legt bereits beim ersten Blick Fokus auf die Textstelle. In den Strophen zwei, drei und vier ist je eine vorhanden. Bei der Ersten, „Mein Geist war ein verzehrend Feuer, //Mein ganzes Herz zerfloß in Glut“ (Z. 15f), wird das Wort „Mein“ wiederholt. Die nächste tritt in Zeile 24 auf, „Ich hofft es, ich verdient es nicht.“, hier wird das Personalpronomen „ich“ wiederholt, zudem verstärkt die Anapher in diesem Fall den Parallelismus von „hoffe es…verdiene es“, durch ihn wird die Aussagekraft verdoppelt. Die letzte Anapher, „Und sah dir nach mit nassem Blick. // Und doch welch Glück, geliebt zu werden. // Und lieben, Götter, welch ein Glück!“, die auch ein Chiasmus ist, spezialisiert sich auf das Wort „Und“ an den Satzanfängen. Mit der Metapher „rosafarbenes Frühlingswetter“ (Z.21) wird das Frühlingswetter verbildlicht. Dadurch kann der Leser sich dies besser vorstellen. Auch eine Antithese, bei der Zwei gegensätzliche Begriffe gegenübergestellt werden, kommt im Text vor („O welche Wonne, welcher Schmerz!“ Z.28). Durch die Antithese wird die Liebe als zweiseitig beschrieben, zum einen glücklich durch den Begriff „Wonne“ und zum andren voller „Schmerz“.

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass Goethe die Höhen und Tiefen der Liebe durch die Gegenüberstellung von Liebesglück und Liebesleid im Gedicht thematisiert.

Im Grunde spricht der Dichter über die große Vorfreude, welche die Liebenden glücklich macht. Zudem zeigt Goethe, dass die Liebe durch das Glücksgefühl, das durch einen bloßen Gedanken entstehen kann, geprägt wird.

Persönlich finde ich, dass Goethe das Werk gut gelungen ist. Er bringt seine Botschaft künstlerisch, jedoch trotzdem verständlich an den Leser. Dadurch ist es ein zeitloses Gedicht zum Thema Liebe und Sehnsucht.

ich bitte um eine passende Rückmeldung und gerne Verbesserungsvorschläge.