Starthilfe bei leerer Autobatterie - physikalischer Hintergrund?

Es heißt bei gängigen Anleitungen, dass man bei Starthilfe die beiden Batterien (also die volle, die "Starthilfe gibt" und die leere) jeweils an gleichen Polen anschließen soll (+ mit +, - mit -). Physikalisch ist das eine Reihenschaltung der Form ----- (- volle Batterie +)----(+ leere Batterie -)----- (andere Bauelemente R)----

Frage: Wie ist es genau genommen physikalisch begründet, dass bei Starthilfe die beiden Batterien zueinander mit jeweils gleichen und nicht entgegengesetzen Polen geschalten werden müssen?

PS: Ich weiss, dass hier oft ähnliche Frage gestellt worden ist

allerdings wird hier nicht mein Anliegen aufgegriffen, wieso + mit + und nicht + mit - und vice versa.

Ist der Grund, dass das einen Kurzschluss zu Folge hätte? Wenn ja, wieso? Hätte die leere Batterie nicht einen internen Widerstand der einen Kurzschluss verhindern würde?

ERGÄNZUNG/ KORREKTUR:

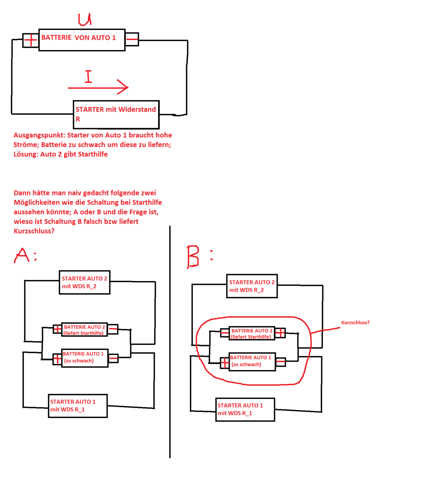

Wie @dompfeifer korrekterweise festgestellt hat, wurde meine Illustration des besagten Schaltungsabschnittes etwas verwirrend dargestellt. Hier habe im wesentlich die relevanten Schaltungen aufgeführt.

Zwischenfrage: Stellt Schaltung A unten die Starthilfe-Schaltung korrekt dar?

Bei Schaltung B tritt offensichtlich ein Kurzschluss auf. Ist das genau das Kernproblem, wenn man falsche Pole bei Starthilfe-Schaltung verbindet?

ERGÄNZUNG #2 (hier wollte ich nochmal die Ausführungen von @KarlRanseierIII aufgreifen. Wenn ich es Deinen Erklärungen richtig folgen konnte, sieht der Mechanismus der Starthilfe so auch:

5 Antworten

+ an + und - an - ist eine Parallelschaltung, keine Reihenschaltung.

Die Spenderbatterie schliesst man an wie ein Ladegerät. Akku geladen heisst: Die Ladungsträger sind im Akku weitestgehend getrennt, negativ geladene am Minuspol und umgekehrt. Beim entladenen Akku sind die positiven und negativen Ladungsträger gleichmässig verteilt, also keine Spannung mehr.

Beim Laden (und auch bei der Starthilfe) will man - platt gesagt - erreichen, dass - noch stärker - wird, und + noch stärker +.

Würdest Du die Pole überkreuz anschliessen würden sich positive und negative Ladungsträger "im Kreis herum" zwischen den beiden Akkus und ihren Polen gleichmässig verteilen, und zwar so schnell, wie es der Innenwiderstand der Akkus zulässt. Das nennt man dann einen Kurzschluss.

Hallo, ich hab nochmal meine Frage um ein Paar Schaltungsskizzen + Kommentare ergänzt, ist A die korrekt dargestellte Starthilfe-Schaltung und erörtert B genau das Problem, also die Stelle wo der Kurzschluss im Falle einer umgekehrten Verschaltung auftreten würde?

Es handelt sich bei der Schaltung um eine Parallelschaltung von Spannungsquellen:

so wird für den Startvorgang die Leistung über die parallel angeschlossene Batterie entnommen.

In Reihe würden sich die Spannungen der Spannungsquellen Addieren die Elektronik des Fahrzeugs ist aber nicht für 24V ausgelegt, damit kann die Elektronik schaden nehmen. In der Parallelschaltung bleibt die Spannung gleich.

die Grundlage dazu ist in der Elektrotechnik in den Grundschaltungen gegeben, Parallel und Reihenschaltungsgesetze und Kirchhoffsche Regeln.

Hallo, ich hab nochmal meine Frage um ein Paar Schaltungsskizzen + Kommentare ergänzt, ist A die korrekt dargestellte Starthilfe-Schaltung und erörtert B genau das Problem, wenn man die Pole anders zusammenschaltet?

Naja, über Kreuz wäre ein Kreis zwischen den Batterien (Kurschluß), was Du eigentlich willst:

Die Lichtmaschine des Fremdfahrzeuges liefert Energie für den Starter.

Hintergrund:

Der Starter braucht recht hohe Ströme, was bei einer erschöpften Batterie mit niedriger Spannung einfach nicht mehr klappt. Deswegen schließt Du quasi die Fremdlichtmaschine an die erschöpfte Starterbatterie an, weil schlichtweg kein direkter Anschluß für den Starter vorhanden ist.

+---------+---------+---------+

LiMa Batt1 Batt2 Starter

+---------+---------+---------+

Bedenke hierbei:

Potentialdifferenz (=Spannung) laufender Lichmaschine > Spannung (Spenderbatterie) >> Spannung (erschöpfte Batterie). Natürlich muß man hierbei immer beachten, daß die Batterien und Bordnetze die gleiche Spannung haben.

Überleg mal, was passiert, wenn Du zwei Batterien in Reihe und parallel schaltest ...

Batterien schaltest Du parallel, wenn DU einen höheren Entladestrom benötigst, aber keine höhere Spannung. Und genau darum geht es bei der Starthilfe. Meistens ist die erschöpfte Batterie ja nicht gänzlich leer, sie liefert nur nicht mehr genug Energie für den Starter.

Deswegen die 'Spenderbatterie' bzw. eben idealerweise die LiMa des 'Spenderfahrzeugs', denn die hat eine etwas höhere Spannung, damit sie die Starterbatterie auch laden kann, und eine entsprechende Leistung.

Prinzipiell ginge es auch ohne LiMA, nur wird dann entsprechend viel Leistung aus der spendenden Starterbatterie genommen - am Ende ist die dann ggf. zu schwach, um das Spenderfahrzeug zu starten. Und warum sollte man auf einen Generator verzichten, wenn er eh schon da ist?

Und eigentlich willst Du auch gar nicht die erschöpfte Starterbatterie laden (außer vielleicht die LiMa ist hin) sondern Du willst den Starter versorgen, damit der Motor gestartet werden kann, der die LiMa antreibt, die mehr als genug Energie liefert, um dann die erschöpfte Batterie wieder aufzuladen.

Perfekt, jetzt hat's Klick gemacht (im doppelten Sinne), vielen vielen Dank!

Hallo, ich hab nochmal meine Frage um ein Paar Schaltungsskizzen + Kommentare ergänzt, ist A die korrekt dargestellte Starthilfe-Schaltung und erörtert B genau das Problem, wenn man die Pole anders zusammenschaltet?

Ich schreibe das jetzt bewußt vereinfacht:

Die Elektronen am Minuspol wollen gerne weg, an einem Ort wo man sie gerne aufnimmt - Das wären die Pluspole. Dabei natürlich gerne den Weg des gerinsten Widerstandes, was bedeutet, sie fließen zum Pluspol der anderen Batterie.

Wenn du die Batterien Schaltest wie in der Skizze B. Dann hast du eine sogenannte Antiparallele Schaltung dieser Spannungsquellen. Antiparallel bedeutet hierbei parallel aber umgekehrt gepolt.

Dadurch würdest du die Batterien bzw Akkus direkt zerstören, da du zum einen damit die Schaltung kurzschließt und zum anderen eine Reihenschaltung der Spannungsquellen hast die eben nur aus diesen Spannungsquellen und deren Innenwiderstände besteht und kein Verbraucher mehr zwischen hängt.

Verstehe, das wäre genau das Problem in Schaltung B. Zwischenfrage: Ist in A die Starthilfe-Schaltung korrekt dargestellt?

Ok, also B failt. Verständnisfrage: Ist hingegen in A die Starthilfe-Schaltung richtig / vollständig dargestellt? Oder muss da noch etwas berücksichtigt werden?

ja die Verbindung zwischen den Batterien währen dann in dem Fall die Starthilfekabel die Verbraucher sehen darauf so aus, als währen sie als Lastwiderstände jeweils parallel zu den Spannungsquellen eingezeichnet.

btw : stell dir mal vor du bringst + und minus ohne verbraucher zusammen :) richtig kurzschluss

Hallo, ich hab nochmal meine Frage um ein Paar Schaltungsskizzen + Kommentare ergänzt, ist A die korrekt dargestellte Starthilfe-Schaltung und erörtert B genau das Problem, also die Stelle wo der Kurzschluss im Falle einer umgekehrten Verschaltung auftreten würde?

"Es heißt bei gängigen Anleitungen, dass man bei Starthilfe die beiden Batterien ...... jeweils an gleichen Polen anschließen soll (+ mit +, - mit -)."

Das nennt man Parallelschaltung! Bei der üblichen Starthilfe werden beide Batterien parallel geschaltet.

"Physikalisch ist das eine Reihenschaltung der Form ----- (- volle Batterie +)----(+ leere Batterie -)----- (andere Bauelemente R)----"

Diese Konstruktion ist schwer nachvollziehbar und bezieht sich nicht auf die Starthilfe. Da wird kein Stromkreis geschlossen, und "andere Bauelemente" bleiben unerklärt.

Bei zwei in Reihe liegenden geladenen Batterien würde an den freien Enden die doppelte Nennspannung anliegen. Nach Verbindung der freien Enden hätten wir einen kulminierenden Kurzschluss. Die anhaltende Reihenschaltung von Starterbatterie und ungeladener Batterie würde also zur totalen Entladung beider führen.

Alles klar, oder noch Fragen dazu?

Danke für deine Antwort und Feedback. Ich habe nochmal eine Ergänzung angefügt, die meine bisherige Vorstellung wiedergibt, wie Starthilfe-Schaltung aufgebaut ist (A) und wieso das Verbinden von einander entgegengesetzen Polen einen Kurzschluss liefert. Ist Skizze A korrekt und gibt Skizze B genau das auftretende Problem wenn man die andersrum schalten wieder?

@KarlRanseierIII: ich hab nochmal in meiner Frage eine zweite Schaltungsskizze hinzugefügt, die wiedergibt wie ich das Zusammenspiel mit der LiMa des Hilfsautos gemäß Deinen Ausführungen verstanden habe. Zum Verständnis: Also wird im Grunde die erschöpfte Batterie nicht Batterie des Hilfsfahrzeugs aufgeladen, sondern erst durch LiMa, nachdem der Motor des Hilfsautos bereits angelaufen ist, richtig?

Eine weiter Frage: Du hast mir nochmal nahegelegt zu überlegen, was passiert, wenn zwei Batterien in Reihe und parallel geschaltet werden.

Also das verhält sich doch fast wie bei Widerständen: bei Reihenschaltung von beiden Batterien addieren sich die Stannungen V_1 and V_2, Strom bleibt gleich; bei Parallelschaltung addieren sich die Ströme $I_1+I_2$ bei Spannungen wirds interessant:

1) wenn V_1= V_2, ändert sich nichts (das ist aber nicht unser Fall)

2) falls V_1 ungleich V_2 findet ein "Angleichsprozess" statt, bis beide Batterienspannungen gleich sind

Allerdings verstehe ich nicht ganz worauf Du mit dieser Denkanregung genau hinausmöchtest? Könntest du nochmal ein wenig ausführen, wie genau diese Überlegungen zu Reihen- & Parallelschaltungen von zwei Batterien zum Konzept der Starthilfe beitragen? Das könnte einen interessanten Punkt aufgreifen, den ich noch nicht sehe?