Kann mir jemand die zwei Mendelschen Regeln erklären?

Hallo, ich habe gerade das Thema Genetik in Biologie (10. Klasse) und würde mich über eine Erklärung zu den Mendelschen Regeln freuen. Danke :)

2 Antworten

Es sind nicht zwei, es sind drei Mendelsche Regeln. ;-)

Die ersten beiden beziehen sich auf monohybride Erbgämge, also Erbgämge, bei denen sich die Individurn nur in einem einzigen Merkmal unterscheiden.

Uniformitätsregel (1. Mendelsche Regel)Sie besagt, dass bei der Kreuzung zweier homozygoter (reinerbiger) Eltern die Nachkommen (die sog. F1-Generation, das F steht für "Filial", also "Nachkomme, vom lat. filius ("Sohn")) alle geno- und phänotypisch gleich (uniform) sind. Sofern die Eltern verschiedene Allele haben, sind die Nachkommen der F1 alle heterozygot (mischerbig). Das gilt sowohl für dominant-rezessive als auch intermediäre und co-dominante Erbgänge. Hierzu jeweils ein Beispiel.

Beispiel 1 (dominant-rezessiver Erbgang). Wir kreuzen eine reinerbig rot blühende Erbse (RR) mit einer reinerbig weiß blühenden (rr). Die F1 haben alle einen mischerbigen Genotyp (Rr) und den Phänotyp des dominanten Merkmals, in diesem Fall rot.

Beispiel 2: die Vererbung der Blütenfarbe der Wunderblume folgt einem intermediären Erbgang. Kreuzen wir hier eine rot und eine weiß blühende Pflanze, sind die F1 ebenfalls alle heterozygot. Der Phänotyp der Heterozygoten liegt zwischen denen der homozygoten Eltern. Die F1 ist einheitlich rosa.

Beispiel 3: Co-Dominanz bedeutet, dass bei den Heterozygoten beide Merkmale der homozygoten Genotypen nebeneinander auftreten. Die Vererbung der Blutgruppen A und B folgt diesem Erbgang. Wenn ein Elter den Genotyp AA (mit dem Phänotyp der Blutgruppe A) mit einem Elter mit dem Genotyp BB Nachkommen zeugt, haben die Nachkommen alle Blutgruppe AB.

Spaltungsregel (2. Mendelsche Regel)Diese besagt, dass, wenn wir nun zwei der heterozygoten Individuen aus der F1 kreuzen, die Geno- und Phänotypen der ursprünglichen Parentalgeneration in der F2 wieder in einem ganz bestimmten Spaltungsverhältnis auftreten.

Beispiel 1: Wir kreuzen zwei der roten Erbsen aus der F1 des Beispiels oben, also Rr x Rr, dann erhalten wir statistisch in der F2 1x RR, 2x Rr und 1x rr, sodass drei Navhkommen (RR und die beiden Rr) rot blühend sind und eine (rr) weiß. Das Spaltungsverhältnis rot:weiß ist also 3:1. Die Genotypen spalten im Verhältnis RR:Rr:rr 1:2:1.

Beispiel 2: Wir kreuzen zwei rosa Wunderblumen. In der F2 erhalten wir statistisch eine rot, zwei rosa und eine weiß blühende Pflanze. Das Spaltungsverhältnis der Phänotypen entspricht dem der Genotypen 1:2:1.

Beispiel 3: Dasselbe erwarten wir, wenn zwei Individuen mit Blutgruppe AB sich paaren. Mit 50 %-iger Wahrscheinlichkeit hat ein Nachkomme Blutgruppe AB und mit je 25 %-iger Wahrscheinlichkeit Blutgruppe A oder B.

Unabhängigkeits- oder Neukombinationsregel (3. Mendelsche Regel)Hier betrachten wir nun keinen monohybriden Erbgang mehr, sondern mindestens einen dihybriden. Wir schauen uns jetzt z. B. neben der Blütenfarbe auch noch die Fruchtform der Erbse (glatt oder gerippt, gerippt ist das dominante Merkmal).

Wir kreuzen nun eine rot blühende ungerippte Erbse (RRgg) mit einer weiß blühenden gerippten (rrGG). Für die F1 gilt wieder die Uniformitätsregel, d. h. der Genotyp ist bei allen RrGg, sodass die F1 alle rot blühen und gerippte Hülsen haben. Auch die zweite Mendelsche Regel gilt wieder, d. h. wir erhalten in der F2 ein bestimmtes Spaltungsverhältnis, das aber, da wir zwei Metkmale betrachten, viel komplizierter ist.

Die 3. Mendelsche Regel besagt, dass die Merkmale unabhängig voneinander vererbt werden und in der F2 Merkmalskombinationen möglich sind, die in der P-Generation noch nicht auftraten, also z. B. rote Blüten mit gerippten Hülsen und weiße Blüten mit glatten Hülsen. Das Spaltungsverhältnis ist dann rot/glatt:weiß/glatt:rot/gerippt:weiß/gerippt 3:1:9:3.

Die 3. Mendelsche Regel gilt aber nur für Gene, die nicht gekoppelt sind, was bedeutet, dass sie auf verschiedenen Chromosomen liegen müssen. Gekoppelte Gene liegen auf demselben Chromosom und weil Chromosomen nur als Ganzes vererbt werden diese Gene nur zusammen vererbt.

Hallo,

die erste Regel bezieht sich auf die Nachkommenschaft (F1) aus der Kreuzung reinerbiger (homozygoter) Eltern, die sich in einem oder mehreren Merkmalen unterscheiden. Sie besagt, dass die aus so einer Kreuzung hervorgehenden Individuen untereinander in ihrem Aussehen oder in Bezug auf das Merkmal gleich (uniform) sind. Daher heißt die Regel auch Uniformitätsregel.

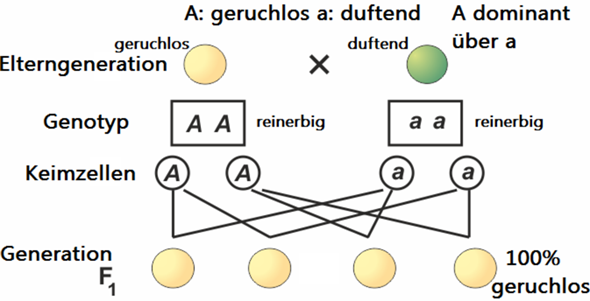

Nehmen wir an, zwei reinerbigen Blumensorten mit dem Merkmal geruchlos (AA) und duftend (aa) werden gekreuzt. Dann würde es sich so darstellen.

Die Uniformität, alle gelb für geruchlos, setzt sich durch, je nachdem welche Genvariante (Allel) "geruchlos" oder "duftend" dominant bzw. rezessiv ist. Die dominante Variante bzw. das dominante Allel erkennt man an der Großschreibweise des Genotyps (AA). Es werden also in dem Fall alle Blumen in der F1 Generation geruchlos (Aa).

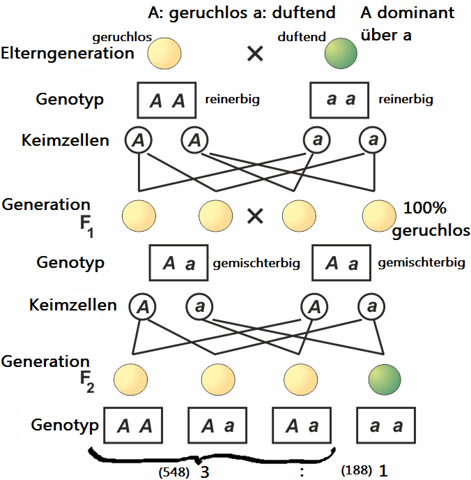

Die zweite Regel besagt, dass die Kreuzung von F1 Individuen untereinander in der F2 Generation hinsichtlich ihres Aussehens bzw. hinsichtlich des Merkmals (hier Duft) in bestimmten Zahlenverhältnissen aufspaltet. Daher heißt sie Spaltungsregel.

Das würde in Bezug auf das Beispiel dann so aussehen.

Der Grund für die Aufspaltung liegt in der Bildung der Geschlechtszellen (Keimzellen) und der sich daraus ergebenden Kombinationsmöglichkeiten bei der Fortpflanzung durch Befruchtung. Zwei Geschlechtszellen führen ja zu einer befruchteten Eizelle, aus der ein neues Individuum wird.

Die Geschlechtszellen werden jeweils nur mit einer der beiden Genvarianten (A, a) versehen. Obwohl der Körper (z.B. Blume) diploid ist (AA, Aa, aa), also zwei Genvarianten in sich trägt.

Das führt zu verschiedenen Keimzellkombinationen. In dem Fall sind Kombinationen AA und Aa äußerlich bzw. in Bezug auf den Duft nicht zu unterscheiden, sie sind beide geruchlos und es ergibt sich ein Verhältnis des äußeren Aussehens bzw. Merkmals (Duft) von 3 : 1.

Man kann z.B. in der F2 Generation (Abb.) 548 geruchlose Pflanzen zählen und 188 duftende. Das sind 3 mal so viele geruchlose, wie duftende (3 : 1).

Es gibt noch eine dritte Mendelsche Regel. Die kannst du ja bei Bedarf im Biobuch nachlesen.

Mendel wusste das, was ich als Erklärung hinzugefügt habe nicht. Weil es gab zu seiner Zeit keine Genetik. Er wusste nicht was Gene sein sollen, er wusste auch nicht, dass die meisten Tiere und Pflanzen diploid sind (AA, Aa) in Bezug auf eine Genvariante, was er "Allel" taufte. Er schlussfolgerte das allein aus den Auszählungen seiner vielen Kreuzungen und forderte 2 Allele pro Individuum müsse es geben, sonst ließen sich die Uniformität und Zahlenverhältnisse nicht erklären. Jedoch hatte zu seinen Lebzeiten keiner einen Plan davon, was er meinte und ob das überhaupt stimmen könne. Manche sahen in ihm doch nur den verschrobenen Dorfschullehrer und Mönch, der im Klostergarten Erbsen zählt.

Erst Jahre nach seinem Tod erbrachten zellbiologische Untersuchungen, dass das was er behauptete, stimmte. Die Genvarianten für ein Merkmal (Farbe, Form, Duft, seine "Allele") sind wirklich in Zellen des Organismus (auch uns Menschen) jeweils doppelt vorhanden und sie verteilen sich über Geschlechtszellen, in denen nur jeweils eine davon enthalten ist.

Das vorweg zu sehen, nur aus Zahlen zu erschließen, ohne es jemals strukturell gesehen oder untersucht zu haben, machte ihn nach seinem Tod zu einem Visionär oder dem Großvater der Genetik :)