Ich brauche Hilfe in Bio? (12 Klasse Bio Lk)?

Ich muss die Aufgaben b und c machen, jedoch finde ich das beschreiben des Diagramms recht komplex, da es verschiedene Einheiten gibt und Aufgabe c kann ich auch nicht lösen weil ich nicht weiß, wie es zu einer Veränderung kam. Kann mir einer bitte helfen. Danke im Voraus ;)

2 Antworten

na ja da ich noch wach bin :D schauen wir mal

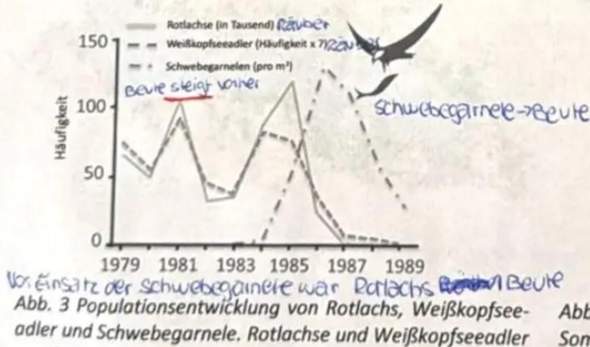

b) das Diagramm (Abb. 3) zeigt eine kombinierte Auftragung der Populationsdichte (Häufigkeit, y-Achse) von Rotlachsen, Weißkopfseeadlern und Schwebegarnelen gegen die Zeit (x-Achse).

Bis 1983 (eigentlich bis ca. 1985) verläuft die Änderung der Populationsdichte von Rotlachsen und Weißkopfseeadlern geringfügig phasenverschoben (was du dran geschrieben hast "Beute steigt vorher") mit zyklischen Änderungen der Populationsdichte. Was vermuten lässt, dass die beiden Arten in einer Räuber-Beute-Beziehung stehen könnten. Auf die Zunahme der Dichte der Rotlachse (Beute) folgt eine Zunahme der Dichte der Weißkopfseeadler (Räuber), wegen mehr verfügbarer Nahrung für den Räuber. Kommt es dann zyklisch zu einer Abnahme der Dichte der Beute, folgt auch eine Abnahme der Dichte der Räuber, wegen weniger verfügbarer Nahrung.

Das entspricht den Vorhersagen des Lotka-Volterra-Modells. Welches sich mit Populationsdichten von Räuber- und Beutepopulationen befasst und eine periodische Schwankung von zeitlich versetzten Minima und Maxima der Räuber- und Beutepopulationen vorhersagt (1. Lotka-Volterra Regel).

c) Ab 1983 tritt zu den beiden untersuchten Arten eine dritte Art hinzu, deren Populationsdichte ebenfalls aufgezeichnet wurde, die Schwebegarnelen. Ihr Anstieg erfolgt ab 1984 steil nach oben und gipfelt etwa 1986. Das Auftreten dieses Maximums deckt sich zeitlich mit einem außer Kontrolle geraten der Räuber-Beute-Beziehung von Weißkopfseeadler und Rotlachsen. Deren Bestände beide völlig zusammenbrechen. Beide Populationsdichten gehen mit dem Erstarken der Schwebegarnelen steil nach unten (1985 - 1987) und nähern sich 1987 bis 1989 zeitversetzt 0. Das ist ein heftiges Ereignis. Das Auftauchen einer dritten Art, den Schwebegarnelen, hat offenbar zum Untergang von zwei anderen Arten geführt. Deren Beständen sich normalerweise periodisch erholen müssten. Es ist unklar, welche Rolle die Schwebegarnelen in dem bestehenden Nahrungsnetz gespielt haben (du hast dran geschrieben "Schwebegarnele → Beute"). Die Frage ist, ist das wirklich so? Welche Hypothesen könnte man aufstellen?

Wenn die Schwebegarnelen Beute der Rotlachse gewesen wären, hätte sich der Lachsbestand in Abb. 3 anders entwickeln müssen. Zumindest wäre kein vollständiger Zusammenbruch zu erwarten gewesen. Der beobachtete Niedergang spricht dafür, dass die Schwebegarnele nicht zum Beutespektrum des Rotlachses zu zählen schient. Diese Überlegung lässt sich mit Abb. 4 stützen. Die Schwebegarnelen halten sich tagsüber am Grund des Gewässers in 90 Metern Tiefe auf und steigen erst nachts in oberflächennahe Gewässerschichten auf. So dass sie, wenn der Lachs als tagaktiver Fisch tagsüber jagt, schlicht nicht da sind. Sie kommen so als eventuell sogar passende Beute dennoch nicht in Betracht, da sie dem eventuellen Räuber aus dem Weg gehen.

Die Schwebegarnelen sind also nach Auswertung des Materials keine Beute des Rotlachses. Dies erklärt jedoch noch nicht, weshalb die Art den Niedergang der beiden anderen Arten zu verursachen scheint. Wenn man zwischen den Kurven von Weißkopfseeadler, Rotlachsen und Schwebegarnelen einen Kausalzusammenhang annimmt.

Eine weitere Hypothese, die das erklären könnte, wäre, dass die Schwebegarnelen eine ähnliche Beute haben könnten, wie die Lachse und beide in Nahrungskonkurrenz zueinander stehen könnten. In dem Fall würden sich die Kurvenverläufe der Abb. 3 ab 1983 erklären. Mit dem Auftauchen der 3. Art, der Schwebegarnelen, die sich eventuell von einem überschneidenden Beutespektrum wie die Lachse ernähren (kleine Filtrierer, Krebstierchen etc.) und diese offenbar effektiver fangen, den Lachsen sozusagen wegfressen, bricht die Lachspopulation ein (1985 - 1987). Diesem totalen Einbruch folgt gezwungenermaßen auch die Räuberpopulation des Weißkopfseeadlers, leicht zeitlich versetzt, da sie von ihrer Beute, dem Rotlachs, wie zuvor beschrieben, abhängig ist. Und wenn die Beute aus irgendeinem Grund ausfällt, die Weißkopfseeadler ebenfalls zugrunde gehen.

Das zeigt beispielhaft, dass das Hinzufügen einer weiteren Art in ein Ökosystem unvorhersehbare Folgen haben kann. Da es zu einer Vernetzung von interspezifischen Wechselwirkungen zwischen den Arten kommen kann, die für uns Beobachter überraschend ist und für den Bestand einzelner Arten des Ökosystems lebensbedrohliche Ausmaße annehmen kann. LG

Für die Beantwortung der Fragen solltest du das Lotka-Volterra-Modell und die drei Lotka-Volterra-Regeln verstanden haben. Falls du die noch nicht drauf hast, hier findest du eine Übersicht von mir inklusive einer graphischen Darstellung. Für die Beantwortung der Aufgaben ist es ratsam, die Graphik in der Aufgabenstellung mit der Graphik in der verlinkten Antwort zu vergleichen. Wenn das Lotka-Volterra-Modell zutrifft, sollten die Kurvenverläufe in der Aufgabenstellung mit den theoretisch zu erwartenden Kurvenverläufen des Modells Ähnlichkeiten aufweisen.

Insbesondere für die Aufgabe c) ist es außerdem wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, dass das Lotka-Volterra-Model stark vereinfacht ist und reale Räubet-Beute-Systeme gar nicht allein erklären kann, da es fundamentale Einflussfaktoren nicht berücksichtigt. Es berücksichtigt z. B. nicht, dass in Wahrheit nicht nur zwei, sondern mindestens drei Nahrungsebenen beteiligt sind, denn die Population der Beutetiere (in der Aufgabenstellung der Lachse) wird nicht nur von oben herab (top down) durch die Anzahl der Räuber (Seeadler) kontrolliert, sondern (in den meisten Fällen sogar zum überwiegenden Anteil) v. a. von unten hinauf (bottom up) durch die Verfügbarkeit ihrer eigenen Nahrung, in diesem Fall sind das kleine Krebstiere und andere Zooplankter (und deren Anzahl hängt wiederum von der Menge des verfügbaren Phytoplanktons ab).

Das Lotka-Volterra-Modell berücksichtigt ebenfalls nicht, dass auf jeder Trophieebene auch noch weitere Arten als Konkurrenten hinzu kommen können. Es gibt z. B. auch noch Grizzlybären, die sich ebenfalls von Lachs ernähren.

Wenn du dir die Abb. 3 in der Aufgabenstellung ansiehst, brechen sowohl die Bestände als auch die der Weißkopfseeadler ein, unmittelbar nachdem die Schwebegarnelen hinzu gekommen sind. Der Zusammenbruch der Weißkopfseeadler lässt sich leicht erklären, der Grund dafür ist, dass die Lachspopulation eingebrochen ist und die Seeadler folglich keine Nahrung mehr finden. Sie verhungern oder, da sie als Vögel ja weite Strecken zurücklegen können und nicht ortsgebunden sind, wandern ab.

Wie lässt sich aber der Zusammenbruch der Lachspopulation erklären? Schwebegarnelen passen eigentlich total ins Beutespektrum der Lachse, also sollte doch die Anzahl der Lachse aufgrund höherer Nahrungsverfügbarkeit zunehmen, oder? Eigentlich schon, aber wie du Abb. 4 entnehmen kannst, unternehmen Schwebegarnelen im Tagesverlauf eine Vertikalwanderung. Tagsüber verbringen sie die Zeit in tieferen Wasserschichten von 90 m Tiefe. Mit der Dämmerung steigen sie in höhere Wasserschichten, um zu fressen. Da der Lachs aber tagaktiv ist und nur in niedrigeren Wasserschichten auf die Nahrungssuche geht, bereichern Schwebegarnelen seinen Speiseplan kaum, da sie ja erst nachts nach oben kommen, wenn die Lachse selbst ruhen. Und gravierender noch kommt hinzu, dass die Schwebegarnelen in Nahrungskonkurrenz zum Lachs treten, denn sie ernähren sich ebenfalls vom Zooplankton. Anders als der Lachs wird der Bestand der Schwebegarnelen aber kaum top down reduziert, da ihre Räuber (die Lachse) nachts nicht jagen und sie tags in der Tiefe geschützt sind. Sie vermehren sich somit unkontrolliert und fressen damit dem Lachs seine Nahrungsgrundlage weg.