Quarks sind einfach Bauteile aus denen bestimmte Teilchen bestehen.

also Proton oder Neutron.

elektron aber zum Beispiel nicht. Elektron ist punktförmig und besteht aus keinen weiteren Sachen.

Experimentell sowas nachzumachen wird vermutlich schwer.

Du könntest ja eine Analyse machen wie viele Sateliten es gibt und ob die Gefahr besteht das diese kollidieren könnten. Wie man das umgeht.

was auch aktuell ist: Die ISS soll ja bis 2030 noch betrieben werden. Danach will man ja die ISS außer Betrieb nehmen, indem man sie kontrolliert Abstürzen lassen will. Aber weiß nicht ob das zur Praxis zählt…

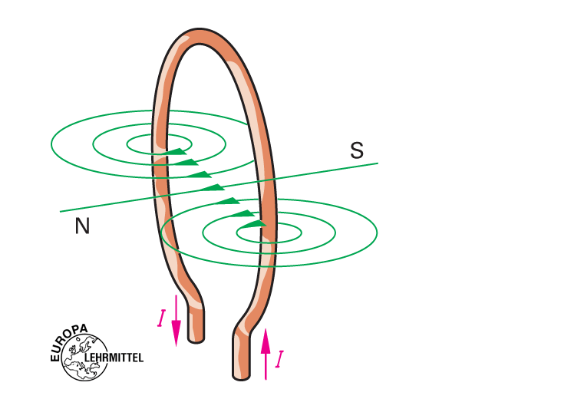

Anhand dieser Skizze sieht man das nicht so genau. Also falls das rote auch eine Spule darstellen soll. Außerdem fehlt das Superpositionsprinzip von einem Draht.

Was du im grundgenommen zeichnen sollst ist das Helmholtz-Feld. Denn hier werden zwei Spulen verwendet.

Hier kannst du dir das ansehen: https://www.ulfkonrad.de/physik/12-13/1-semester/helmholtzspule

Wenn du das mit einer Spule vergleichst, siehst du, dass das fast identisch ist. In dem Link siehst du auch die Sträke des B-Feld und kannst bisschen herumspielen.

Für zwei Drähte, kannst du einfach eine Leiterschleife betrachten. Wie hier zusehen ist:

F_s=-k*s , beschreibt die Kraft einer Feder, die mit der Federkonstanten k, um eine Strecke s gedehnt wird.

Du musst jetzt die Kraft rausfinden, die die fallende Masse verursacht. Denn mit dieser Kraft wird sich ja die Feder dann ausdehen. In diesem Fall ist es ja einfach nur F=mg, weil die Masse ja durch die Erdanziehung nach unten gezogen wird.

Das heißt

mg=-ks

und s=-mg/k

g=10m/s^2 und bei der Federkonstanten hast du ja 40N/cm stehen. Hier vorsicht. Das musst du in Meter umrechnen. Also einfach 40*100 N/m=4000N/m

und dann hast du für s=-0,03m=-3cm

Also um 3cm wird die Feder ausgedehnt.

1) Ja.

2) Anschnallen oder Airbag. Weil während der fahrt bist du ja einer Kraft ausgesetzt, die genau gegen der Beschleunigung wirkt.

3) Versuch es mal mit F=ma

F ist proportional zu m und a. Das heißt je grösser F, umso größer a.

Wenn du 90 Grad hast. Dann hast du ein rechtwinliges Dreieck. Was macht man da ? Satz des Pythagoras. Allgemein gilt, dass der cos(90°)=0 ist. Setzt mal das ein in deine Formel. Was hast du dann ? Über 90 Grad sollte auch gehen. Wenn ich mich nicht irre, hast du dann aber den Gegenvektor...

Ja es muss vermutlich - sein. Das Minuszeichen kommt aufgrund der Lenzschen Regel. Wenn du also eine Spule mit Strom versorgst und einen Magneten zwischen die Spule hälst, bemerkst du, dass die Stromstärke abnimmt.

Allgemein gilt: U_0+Uind=0 (KIRCHHOFF: "Summe aller Spannungen ist Null")

U_0 ist die Spannung mit der die Spule vor dem Einführen des Magneten versorgt wird. Die ist ja per Definiton immer größer als 0.

Dann hast du U_0=-Uind

Unind=-n*dPhi/dt

jetzt könntest du behaupten, das dPhi/dt <0 wäre. Das geht nicht. Da beim einführen des Magneten die magnetische Flussdichte Phi zunimmt, das heißt dass die Steigung auch positiv sein muss. Also dPhi/dt>0 . Wäre dort kein positives Vorzeichen, könnte man sich nicht erklären, warum die Stromstärke dann plötzlich abnimmt...

Also theoretisch, schon. Was man machen kann ist eine Funktion auf bestimmte Intervalle zu definieren, die deine Eigenschaften erfüllen. Die Frage die bleibt ist, ob Stetigkeit dann noch erfüllt ist, an den Übergangen. Dann musst noch Ranbedingungen stellen. Also zum Beispiel das ganz linke. Nehmen wir an du hast so eine Funktion gefunden, die einen Hochpunkt an dieser Stelle hat. Die Funktion definieren wir dann: f(x) an der Stelle von [-a;-b]. Jetzt hast du eine zweite Funktion gefunden, die du für den Hochpunkt danneben beschreiben kannst. Diese bennen wir g(x) an der Stelle von [-b:-c]. Damit Stetigkeit erfüllt ist, muss dann gelten f'(-b)=g'(-b). Damit die Funktionen ineinander übergehen. Also warum ich Stetigkeit vorraaussetze: Deine Skizze verfolgt ja einen ,,schönen" Übergang zwischen den Funktionen. Natürlich muss das nicht erfüllt sein, für eine Funktion, zum Beispiel Treppenfunktion. Dann hättest du aber immer Knicke, zwischen den Funktionen.Aber sowie du es gezeichnet hast, muss du dann auch Stetigkeit vorraussetzen.

Das ganze machst du dann immer so weiter bist du alles abgearbeitet hast.

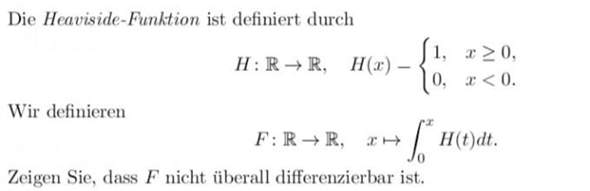

Ein ganz abstraktes Modell ist die Heaviside Funktion, damit du dir vorstellen kannst wie man das notiert. Die sagt einfach, dass sie überall wo x<0 0 ist und überall wo x größer gleich 0 ist, 1 ist. Das notiert man dann so:

Also so ist der Erwartungswert definiert. In der theortischen Physik Quantenmechanik definiert man das dann sauber. Ich vermute das ist aus einer Ex Vorlesung ?

Dein Impulsraum umfasst den gesamten Reelen raum. Also deine Integralgrenzen sind von -inf bis inf.

p ist einfach der Impulsoperator in der Qm.

Du sollst die Energien mit den Absorbtionskanten berechnen. Diese geben ja an, welcher Stelle (Kanten) dein Material angeregt wird. Hierbei sind die Werte als Wellenlänge zu verstehen. Dann kannst du einfach E=h*f verwenden und die Energie bestimmen, wobei f=c/lambda ist. Lambda ist die Wellenlänge.

0.485 Å ist zum Beispiel einfach 0,485*10^-10m

Damit du die korrekten Einheiten hast: E=h*c/lambda*1/e, wobei e ja dann einfach die elementarladung ist. Du willst ja die Energie in eV haben. Ohne dieses 1/e hättest du nur eine Angabe in Joule...

Grundsätzlich ist die Formel die du verwendest richtig. Die Werte die die in der Lösung haben bzw.angegeben haben, sind vermutlich Werte aus einem Experiment. Deswegen hast du kleine Abweichungen...

Naja,

bei Beta-Minus Strahlung wandelt sich ein Neutron in einem Proton um. Und dabei wird ein Elektron und ein elektron Neutrino emittiert. Was jedoch wichtig ist für dich: Du hast ein Atomkern. Der hat eine Anzahl von Protonen Z und Anzahl an Neutronen N. Und A ist die Massenzahl welche einfach A=Z+N ist.

Wenn du jetzt Cäsium 137 hast. Wenn du nachschaust in einer Nuklidkarte z.B hier https://physiklehrer.net/Nuklidkarte/

besitzt Cs137 Z=55 Protonen.

und wenn du jetzt die Zerfallsgleichung aus der a betrachtest, muss ja Z sich um 1 erhöhen. Also Z=56. Die Massenzahl bleibt immer const beim Beta-Zerfall. Das heisst du suchst jetzt nach einem Atom, welches A=137 und Z=56. Das wäre in diesem Fall Barium also Barium 136.

Das heist du müsstest das so schreiben

Cs137-->137Ba+elektron+antineutrino

Die anderen funktionieren Analog.

Hallo,

ja die Idee stimmt.

bei der pq Formel darf aber kein vorfaktor bei dem X^2 stehen. Das x^2 muss ohne vorfaktor da stehen und positiv sein.

das heißt du musst noch alles durch -3 teilen.

dann hast du x^2-2/3 x - 8

jetzt pq Formel.

((2/3)/2)^2+-sqrt((…)^2+8)

und dann ausrechnen für + und -

e,g und h funktionieren genauso.

Salop gesagt,

F=p*A, dann weißt du wer mehr Kraft ausübt. Die Fläche eines Autoreifens ist größer als eines Fahrrad reifens. Wenn die Drücke gleich sind, dann übt ein Fahrradreifen eine kleinere Kraft aus, würd ich sagen.

Also meine Idee:

du hast zwei Kräfte die du betrachten sollst. Gewichtskraft und Zentrifugalkraft.

F=8m*g. 8 wegen 8-fachen g

und Fz=mw^2/r

Wenn wir gleich setzten, gilt:

mw^2/r=8mg

wie du siehst kürzen sich die Massen weg

w^2=8mgr

r ist der Abstand zum Drehpunkt bzw. der Radius.

dann kannst du w berechnen. Und die Drehzahl erzählst du durch

N=w/2pi

Hey,

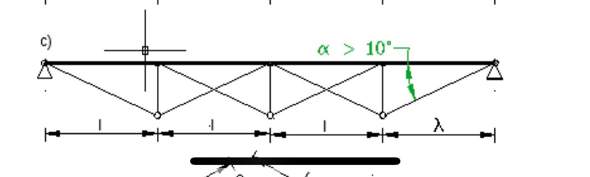

Ich habe was gefunden. Wenn man mit der letzten Aufgabe meint, zwei einfach unterspannte Systeme. Auch bekannt unter Leonardo Davinci Träger…

wenn du selber nachlesen willst hier der Link (Ab Seite 50 des Skripts oder wenn du auf die pdf Seiten Anzahl schaust vermutlich Seite 68)

https://diglib.tugraz.at/download.php?id=576a73c20f4e9&location=browse

aber keine Ahnung ob das stimmt. Bin leider kein Architekt oder Bauingenieur…

Also du meinst vermutlich ob Weg-Zeit und Ort-Zeit dasslebe sind. Grundsätzlich ist beides dasselbe. Und beide können eine Bewegung mit Beschleunigung und ohne Beschleunigung beschreiben.

Du unterscheidest ja generell zwischen einer beschleunigten und nicht beschleunigten Bewegung. Deswegen kommst du auch auf zwei Diagramme, die den Ort bzw. Weg beschreiben.

Dasselbe gilt für Geschwindigkeit-Zeit und Beschleunigung-Zeit.

Insgesamt hast du am Ende für diese beiden Bewegungen 6 Diagramme. 3 für Beschleunigung und 3 ohne Beschleunigung.

Für eine Bewegung mit Beschleunigung gilt für den Ort:

s(t)=1/2 a*t^2+vot+xo, s beschreibt einfach die zurückgelegte Strecke. a ist die Beschleunigung. vo die Anfangsgeschwindigkeit und xo deine bereits zurückgelegte Strecke.

Die Geschwindigkeit:

v(t)=at+vo

und Beschleunigung

a(t)=a

Für eine Bewegung ohne Beschleunigung gilt für den Ort:

s(t)=at+vo

v(t)=a

a(t)=0, ist ja trivial weil du nicht beschleunigst....

Insgesamt hast du dann 6 Diagramme...

Nebenbemerkung: Je nachdem ob du Ableitungen hattest. Du siehst wenn du s(t) nach t ableitest kommst du auf v(t) und wenn du v(t) nach t ableitest kommst du auf a(t).

Ich würde sagen:

Für die Leistung gilt_P=UI

und die Stromstärke erhälst du über R=U/I--> I=U/R

Das Heißt: P=U*U/R=U^2/R, das heißt P=100V^2/5Ω = 20Watt

Kannst das in den Taschenrechner eingeben. Wobei (25 8) einfach durch 25C8 im Taschenrechner angezeigt wird. Um das C im Taschenrechner zu bekommen, musst du einfach Shift und dann Geteilt Taste drücken. Benutze den Casio fx-991DEX rechner. Alternativ kannst du ja (N K ) ausdrücken durch N!/[(N-K)!*K!], das K! ist auch im Nenner. Also wäre das einfach 25!/[20!*8!]. Das zu berechnen wäre zunäcsht bisschen umständlich.

Nein, auf keinen Fall abmachen. Die Stäbe sind so ausgelegt, dass die Raketen grade hoch fliegen. Physikalisch gesehen ändert es den Schwerpunkt der Rakete und kann nach Beschleunigung die Richtung der Rakete ändern...

Die Definition von teilbar ist, wenn kein Rest übrig bleibt. Eine Zahl mit Komma hat jedoch einen Rest. Das heißt theoretisch, dass 8 nicht durch 3 teilbar ist, auch wenn ein Wert dabei rauskommt…