Verrechnung von Impulsen an Synapsen ?

Hey Ich schreibe morgen eine bioklausur Hab soweit alles kapiert also mit ipsp und epsp Und wie du zsm funktioniert und verrechnet werden Mir fehlt nur noch das Ich versteh ja warum m3 und m4 c und g Sind weil es ja mit depolarisation und hyperpoliarisation zu tun hat

Aber warum ist m2 -d Und m7 -b Und m5 und m6 gleich :(

Ich versteh das irgendwie nicht Das bringt mich voll durcheinander

Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn mir das jemand erklärt Das ist echt das letzte Thema was ich nicht kapiere :D

2 Antworten

Moin,

also, fangen wir mal mit dem Einfachen an:

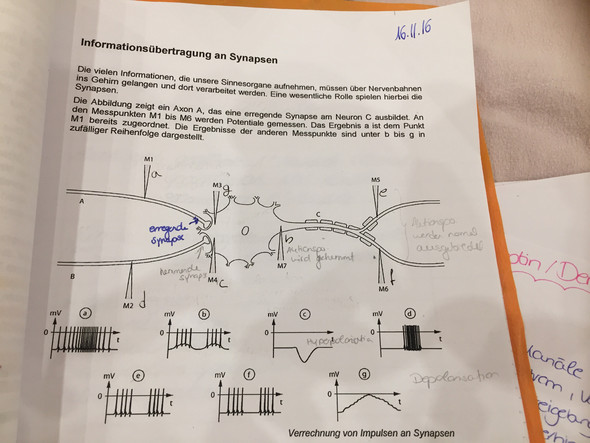

Zu M5 und M6 gehören die identischen Oszilloskopbilder e und f, weil hier Messungen an zwei Kollateralen (Verzweigungsarmen) eines Axons gemacht werden. Es ist doch einsichtig, dass die Aktionspotenzialfrequenz, die ein Axon entlang läuft sich nicht verändert, nur weil sie an eine Gabelung kommt und danach beide Wege weiterläuft, oder?

Kommen wir nun zu den minimal schwierigeren Zuordnungen.

Zu M7 gehört Bild b, weil hier am Axonhügel gemessen wird. Der Axonhügel ist die sogenannte Aktionsgeneratorregion einer Nervenzelle. Hier entscheidet sich, ob eintreffende EPSPs und IPSPs zusammen noch stark genug sind, um den Schwellenwert für das Auslösen eines Aktionspotenzials zu erreichen. Wenn dir zudem klar ist, dass zu M3 die EPSP-Depolarisationskurve c gehört, während zu M4 die IPSP-Hyperpolarisationskurve g passt, dann musst du dich doch nur noch fragen, was dann am Axonhügel ankommt!? Die EPSPs müssten sich durch ihre zeitliche Summation zum Abfeuern vieler Aktionspotenziale addieren, wenn sie nicht durch die Aktionen der hemmenden Synapse gestört würden. Darum addieren sie sich zunächst, dann verhindern eintreffende IPSPs das Erreichen des Schwellenwertes, wonach zum Schluss wieder APs abgefeuert werden.

Dazu passt dann auch, dass zu der erregenden Synapse mit M1 das Bild a gehört. Denn hier laufen einige APs ein, deren Frequenz noch gesteigert wird, um dann wieder geringer zu werden.

Etwa dort, wo besonders viele APs gebildet werden, ist dann aber auch das hemmende Neuron besonders aktiv (Bild d). Darum löschen die vielen APs dieses Neurons B die vielen APs des erregenden Neurons A am Axonhügel der Zelle C nahezu aus. Das Resultat ist, dass am Axonhügel von Zelle C ein paar APs abgefeuert werden, dann eine Pause entsteht, bevor wieder ein paar APs generiert werden.

Das erklärt die Zuordnung M1: a, M2: d, M3: g, M4: c, M5: e (oder f) und M6: f (oder e). Zum Spaß kannst du ja gedanklich mal durchspielen, wenn zur hemmenden Zelle B das Bild a und zur erregenden Zelle A das Bild d gehören würden...

Alles klar?

LG von der Waterkant.

Dankeschön für die Erklärung! Mir wurde dank dir klar, dass in dem Fall von hinten nach vorne arbeiten, die Aufgabe um einiges erleichtert :)

M2 ist d, da auch hemmende Erregung über Aktionspotenzial weitergeleitet werden.

Es hängt von dem Transmitter ab, der im synaptische Spalt ausgeschüttet wird.

M7 ist b, da am Axonhügel alle ankommenden Signale verrechnet werden. Also von dem erregenden und hemmenden Neuron. Also die ganzen Signale die am Soma (Zellkörper) ankommen "überlappen" sich dort und werden in Aktionspotenzial umgewandelt.

Bei m6 und m5 sind die beiden Messungen gleich, da nach dem Axonhügel alles verrechnet wurde und beide die gleichen Signale/ Erregungen weiterleiten.

Sie werden von anderen Neuronen ja nicht weiter beeinflusst.

Hoffe es ist verständlich

Lini :)