Abend Yoyo :-)

Das was du hier gezeichnet hast ist die Verbindung, welche Aminosäuren miteinander eingehen können. Ich versuche es dir hier einfach und anschaulich darzustellen :-D

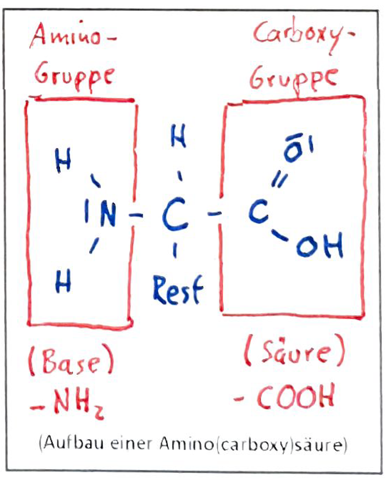

Aminosäuren haben auf der einen Seite eine Aminogruppe (die als Base reagiert) und auf der anderen Seite eine Carboxygruppe (die als Säure reagiert). Das bedeutet, dass die Säure ein Proton (H+) abgeben kann und die Base dieses Proton aufnehmen kann. [Säure = Protonendonator; Base = Protonenakzeptor)

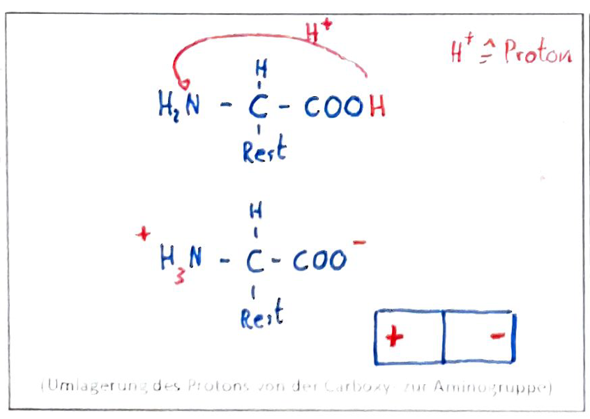

Wenn das passiert, dann wird aus der -COOH Gruppe (Carboxygruppe) eine -COO- Gruppe (mit einer negativen Ladung). Die -NH2 Gruppe (Aminogruppe) wird zu einer -NH3+ Gruppe (positiv geladen). Die Aminosäure ist jetzt wie ein kleiner Stabmagnet aufgebaut :-) mit einer Plus- und einer Minusseite.

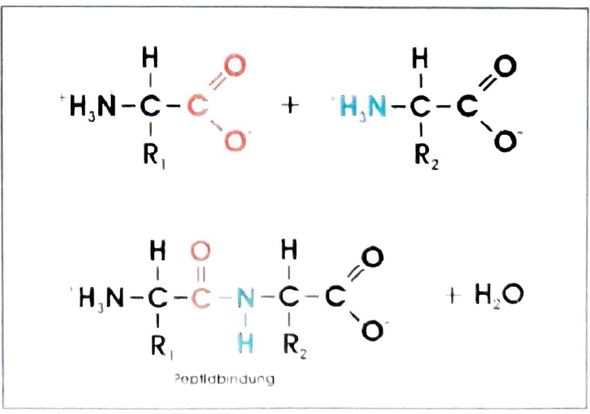

Jetzt können sich die positiven und negativen Gruppen verschiedener Aminosäuren gegenseitig anziehen und es kommt zu der Reaktion, die dein Lehrer an die Tafel geschrieben hat. Zwischen der COO- Gruppe und der NH3+ Gruppe kommt es zu einer Reaktion (Polykondensation) durch welche eine Peptidbindung entsteht. Dabei fällt auch das Restprodukt Wasser an (deswegen nennen wir es eine Kondensationsreaktion).

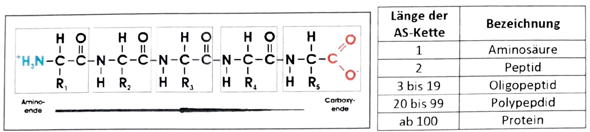

Aber auf jeder Seite von diesem Peptid befindet sich noch immer eine NH3+ Gruppe oder eine COO- Gruppe ^^ Deswegen können sich nun weitere Aminosäuren anlagern.

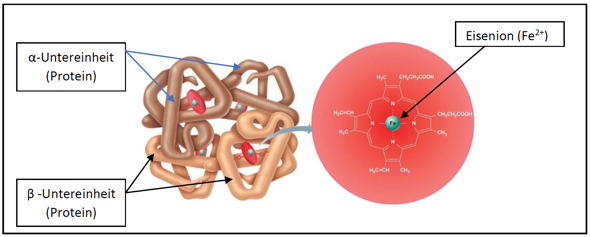

Die Aminosäuren bilden so eine lange Kette - die wir ab einer Länge von 100 Stück als Protein bezeichnen. Jetzt können die sich falten und eine endgültige Form annehmen. Je nachdem welche Aminosäuren sich in der Kette befinden können sich so alle möglichen Proteine aufbauen: Hormone, Antikörper, Kanalsysteme, Muskulatur, Enzyme, Steroide, ... Denn Form = Funktion ^^ Viele verschiedene Formen = viele verschiedene Funktionen.

Jedes Protein hat dann aber nur genau eine bestimmte Form und nur eine bestimmte Funktion.

Hier z.B. siehst du ein Hämoglobin (rotes Blutkörperchen), welches sich aus vier Proteinen zusammensetzt :-) und jedes dieser Proteine sind sehr viele Aminosäuren, die sich durch die Reaktion verbunden haben (Peptidbindung), die dein Lehrer an die Tafel gezeichnet hat :-D

Ich hoffe es ist nun ein wenig klarer ;-)