Erste Ausläufer des Genderns waren mir schon im Studium begegnet (Studierende) bzw. auf Formularen (Bürger/innen), bevor ich das erste Mal in Tabellen selbst mit der Sternchen-Variante rumprobierte. Das war einigermaßen anwendungsgebunden, spielerisch und nicht völlig sinnfrei, aber die Form war natürlich länger als die generische Form.

Im Frühjahr 2021 lief mir das Gendern dann das erste Mal stärker und in seiner jetzigen, sehr umfänglichen Form (in jedem journalistischen Text 5-6 Mal, öfter in Anmoderationen) über den Weg. Ich fand es interessant, denn als germanistischer Linguist schaue ich auf Neues in der Sprache erstmal mit Neugier. Ich begann allerdings zu recherchieren, weil mein Verdacht war: das kann sich dauerhaft nicht durchsetzen wegen Jakobsons Markiertheitstheorie. Wegen was? Jakobsons Markiertheitstheorie ist ein breit akzeptiertes linguistisches Modell des russischen Sprachwissenschaftlers Jakobson, das Sprachwandel sehr zuverlässig beschreibt und (grob vereinfacht) folgendes besagt: Wenn eine kürzere Form dieselbe Bedeutung trägt wie eine längere, setzt sich die kürzere durch. Das Gendern ist in manchen Fällen eine Silbe länger (was nach Jakobson schon sein Todesurteil bedeuten kann) in anderen Fällen sogar 3 oder bei Doppelnennung noch mehr Silben. Insofern war und ist der linguistische Fall eigentlich schon abgeschlossen: in der Umgangssprache wird das Gendern nicht Fuß fassen. Das kann die Linguistik ganz gut ausschließen.

Dann begann ich aber weiterzurecherchieren, denn ich lernte dabei soviele Dinge aus meinem Studium wieder, es hat wirklich Spaß gemacht. Die Argumente *für* das Gendern interessierten mich nun, besonders eine Studie, die den Nachweis erbringen will, dass es sich tatsächlich auf die Wahrnehmung auswirkt. Das klang super spannend. Hier wurde ich aber auch das erste Mal sehr stutzig. Die Ergebnisse dieser Studie waren statistisch alles andere als eindeutig, wurden in der Zusammenfassung der Autoren aber als eindeutig bezeichnet. Dann fiel mein Blick auf den Versuchsaufbau. Das war für mich der Moment, wo mir wirkliche Zweifel kamen. Die Beispielsätze zur generischen Form begingen das, was man in einer Deutschklausur einen Ausdrucksfehler nennen würde. Sie nutzten die Sprache nicht so, wie ein kompetenter Normalsprecher (kein Genie, sondern Mann und Frau von der Straße) sie nutzen würde, sondern, nunja, inkompetent. Mit meinem Schulfranzösisch erkannte ich einen ähnlichen Fehler auch in allen französischen Beispielsätzen. Das Problem hierbei war: die Studie schloss aus der Irritation der Probanden mit diesen Sätzen, dass sie von der generischen Form darin irritiert worden waren und nicht vom mangelhaften Sprachgebrauch. Sie glaubten den 'Täter' überführt zu haben, ohne zu merken, dass sie es waren. Hätten sie die Gründe für die Irritationen von den Probanden abgefragt, wer weiß: vielleicht hätten sie den Fehler bemerkt. Leider wurden die Probanden aber nicht gefragt. Statistisch signifikant waren die nachgewiesenen Irritationen abet - wie gesagt - ohnehin nicht. Doch selbst an Stellen, wo sie es in den Rohdaten waren (Ausreißer), war der Versuch durch die inkompetent gegebenen Sprachbeispiele unrettbar verschmutzt.

Wie konnten Linguisten denn nun aber so einen Fehler machen? 'Gar nicht' lautet die Antwort, denn die drei Autoren waren allesamt keine Linguisten, wie ich rausfand, sondern Psychologen. Ihr Handwerk haben sie zweifellos gelernt, nur war es eben das falsche Handwerk. Wäre ein Linguist an der Studie beteiligt gewesen, der Aufbau hätte niemals so ausgesehen. Rechnete man noch die sehr geringe Teilnehmerzahl mit ein, musste man aufrichtigerweise zu einem einzigmöglichen Urteil kommen: diese Studie ist wertlos.

Aber nur in einer idealen Welt. Denn genau diese Studie fand ich als eines der Hauptargumente in weit verbreiteten, insgesamt millionenfach geklickten Berichten von QUARKS & CO., TERRA X und in YouTube-Videos von FUNK, in denen sie sogar zu einem wissenschaftlichen **Beweis** geadelt wurde. Ich warf sodenn auch einen Blick auf andere ebenfalls in diesen Wissenschaftssendungen zitierte Studien. Ich entdeckte auch hier linguistisch - höflich gesagt - sehr angreifbare Versuchsaufbauten und Schlussfolgerungen. Und erneut war kein einziger Linguist unter den Autoren. Mir wurde klar: vor meinen Augen fällt das wissenschaftliche Argument fürs Gendern umso stärker zusammen, je mehr Studien ich lese, die es beweisen wollen.

Aber die echten Linguisten, die das Gendern befürworten - Nübling, Diewald, Stefanowitsch er al. - haben doch sicher bessere Argumente. Das war meine feste Annahme weil ich unter einem/einer der drei studiert hatte. Aber deren Argumente bestanden außschließlich aus genau diesen Studien, die ich mit etwas Studienwissen und Recherche ziemlich einfach entkräften konnte. Was ging da vor? Ich setzte mich also mit den Publikationen dieser drei Linguisten auseinander und sah schnell: saubere Arbeit, aber zum Genus forscht keiner von denen. Nüblings Buch zur Genderlinguistik fasst ein Forschungsfeld in seinen Kinderschuhen zusammen, aber auch hiet gilt: echte Forschungsarbeit sieht anders aus.

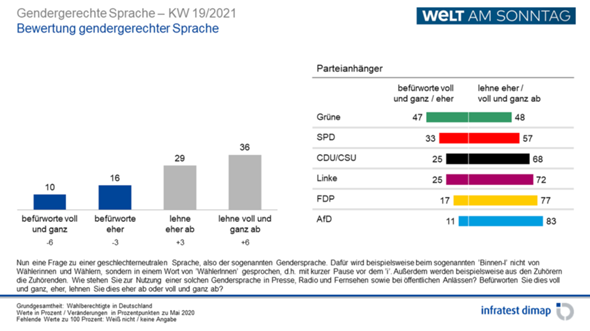

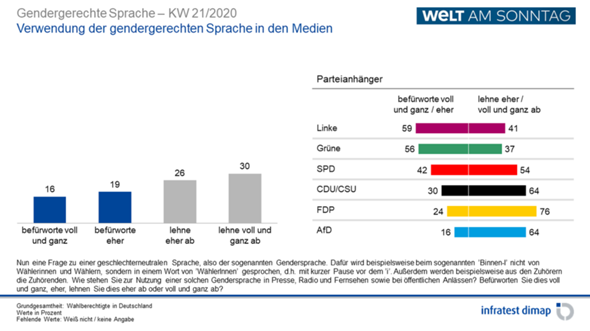

Und dann zeigte mir über das Jahr hinweg auch noch eine Umfrage nach der anderen (Emnid, Infratest, Forsa, FG Wahlen), dass das Gendern von allen Altersgruppen (Forsa), allen Geschlechtern (Forsa) und durch die Wählerschaft aller Parteien hindurch (Infratest) von großen Mehrheiten abgelehnt wird. 77% der Frauen lehnen es ab, 60% der 18-29jährigen, 60% der SPD-Wähler, 72% der Linken-Wähler, 82% der Gesamtbevölkerung. Und hier schloss sich der Kreis, weil meine Anfangsannahme von unabhängiger Seite mehrfach bestätigt wurde. Jakobsons Markiertheitstheorie beschreibt im Prinzip, was in den Köpfen (genauer gesagt im Sprachzentrum) dieser Mehrheiten stattfindet.

Denn die Mehrheit der Sprachgemeinschaft ist der Autor unserer Sprache und des Sprachwandels und sie lehnt das Gendern - bei aller guten Absicht, die ich unterstütze - intuitiv, anstanslos, rigoros ab. Nicht weil die Sprache misogyn, transphob, konservativ oder überaltert ist: sondern weil es in unserer fundamentalen Natur als sprechende, kommunizierende Wesen liegt, dass es eben keine 'störenden Pausen' in unserer Kommunikation gibt und keine Überlängen. Inhalte sollen und dürfen stören, Grammatik aber muss eindeutig und kurz sein, damit diese Inhalte so anstoßen können, wie sie es wollen - und so *echten* Wandel bewirken. Denn die Sprache ist nicht das Problem: sondern das, was wir mit ihr kommunizieren. Niemand mag den Boten schlechter Nachrichten, heißt es bei Sophokles. Aber der Bote ist nicht die Nachricht und die Sprache nicht der Täter.

Mein Urteil als Linguist ist also: Es gibt für das Gendern keinen wissenschaftlichen und keinen gesellschaftlich guten Grund. Es ist ein gut gemeinter Fehlschluss, der auf zu viel Annahme und zu wenig Wissen beruht. Es ist das, was man kriegt, wenn man gute Absichten auf Sand bauen will.